望む組織文化を形成するためには、問題解決アプローチに注意を払おう

文化の形成に最もインパクトを与えるものは、問題解決の仕方である。このことを理解すれば、あなたが望む良いチームを作る手助けになる

この記事の読み上げ音声は、こちら↑

「望む文化を作り出す方法」を定義するなら、以下の4つのステップになります。

あなたが望む文化を明確にする

望む文化が実現しているときの問題解決シミュレーションを行う

問題解決の方針、ガイドラインを作成する

実践する

今回は、「問題解決の方法が、いかに文化形成にインパクトを与えるか?」から、考えていきましょう。

※ 次回は、4ステップを説明します。

前回までの復習

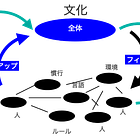

これまでの議論から、考えると、文化の定義は以下になります。

(1) 「言語、ルール、価値観、倫理観、制度、手順など」を総体として、共有している状態のもの」

(2) 文化は、構成要素から生まれ(ボトムアップ)、その文化は構成要素に影響を与える(フィードバック)

(3) 複雑適応系のシステムとして文化がうまく機能していると、いわゆる「学習する組織」になる

※ 過去の議論は、以下からどうぞ

今回は、実践のために必要なことを深く議論していきます。

なぜ、問題解決に注意を向けるべきなのか?

組織や、企業は日々の活動の中で、大なり小なり「問題」に遭遇します。ヒューマンエラーや、コミュニケーションの齟齬から始まり、事業機会を見逃すなど、さまざまな問題に遭遇します。また、顧客からのクレームも、問題発生と捉えることができます。

これらの解決方法を、1つ1つ「すべて明文化されたルール」に、則って解決していくことはできません。これを実行しようとすると、マイクロマネジメントになってしまい、組織は死にます。

構成メンバーは、ただの機械の部品となり、決められた動作のみをさせられることになります。そして、人間は部品として正確に動くには、あまりにも不完全です(それが強みでもあります)。

結果として、「問題解決は、当事者が、その場で考えて解決する」ことになります。その時に、拠り所になるものが、文化と我々が呼ぶものです。

全体で共有されている価値観、行動様式、パラダイム、ルール、道具などによって、どう解決するか?が決定されます。

逆に言えば、「どう解決したか?」「どのような道具を使うのか?」という繰り返しが、文化の形成に大きな役割を果たすと言えます。

少し、抽象的になってきたので、具体例で考えてみましょう。

以下の具体例は、私たちの組織(toiee Lab)で起こったことです。

私たちは、「独自の文化」を持っています。これを、言葉で表そうと思っても、なかなか難しいです。そこで、以下では「問題」と「その解決アプローチ」を紹介します。

私たちの文化について

私たちは、コロナ禍が始まる前から、リモートワークを実行していました。事務所は1ヶ所(私が住んでいるところの近く)に構え、みな、それぞれの家や、場所で仕事をしています。

私たちは、以下のような前提のもと仕事をしていました。

社員は良識ある大人で、全体のためになる行動をする

量(使える経費など)の公平性ではなく、必要性で経費を使う

意見があれば、率直に要望し合って、アイデアを提示し合って合意する

合意したアイデアが有効かを検証し、随時、次の方法を探る

などです。

また、問題が発生した場合は、問題が発生しないようにルールを増やすのではなく、「その都度、当事者で解決アイデアを出す(アイデアは検証する)」という文化(慣例)を持っています。

言葉にすると簡単そうですが、このような文化、行動様式に馴染みがある人は少ないです。

その結果、新しく入った人が、混乱したりします。

スタバの経費問題が発生。その時、どうしたか?

あるとき、新しいスタッフが入りました。私たちのチームは、「役職」はありません。また、「決まった固定の仕事」もありません。必要なことを、できる人が行う方式です。

そのスタッフは、私たちに抜けている(と思っている)、経理、事務を主に担当しはじめました。

経理については、近々

freeeをフル活用して、ほぼ自動化すること

全員にアクセス権を与えて、会計を透明化(とうか、全員が財務状況を見れる状態にする)する

予定でした。

この予定を伝えたのですが、このスタッフは、自分で仕分けを行い、さまざまな経費をチェックし、無駄な経費を探し始めました。その結果、あるスタッフの 「スターバックスで使う飲料費」 について、報告をしてきました。

問題発生、その時、どう動いたか?

まず最初に、(一応、形上だけの)CEOである私に、

「〇〇さんは、毎月5,000円ほどの飲食(主にスタバ)を、経費として申請しています。これって、いいんですか?」

と尋ねてきました。私は、このような質問には答えないようにしています。

なぜなら、本当に「良いか、悪いかわからず、興味があったり、必要があって質問している」のなら良いのですが、ほとんどの場合、自分の意見があります。

例えば、

「この経費は不公平ではないですか?これはOKとするのでしょうか?私は反対です」

などです。

そこで、私は、以下のように尋ねました。

「私は問題ないと思っています。事務所の費用と思えば圧倒的に安いですし、自宅で仕事し続けていたら気分転換も必要でしょう。そして、このように経費を使っていることは、他のスタッフも皆知っています。良識の範囲で使っていると思っています。これは、私の意見です。」

「あなたの意見は?あなたは、どう思っているのですか?」「あなたは、どうしたいと思っているのですか?」

文化を知るには、「具体例」が必要

私は、上記のように答えて、質問することを通じて「文化」の具体例を見せています。

そして、新しく入ったスタッフが「どう思っているか?」を聞く姿勢を見せています。どうすべきか?が、納得いけば、関係する人で話し合って、新しいルールを作るなどしても良いと思っています。

とはいえ、上記のような質問を(例え分かっていても)すると、以下のような返答が返ってきます。

「亀田さんがいいなら、いいです。でも・・・・」

「普通の会社では、使える経費の上限が決まってます。ルールもあります。」

そこで私は、

「世間一般のことは知らないですし、それに合わせるべきだとは思ってません。もし、あなたが外で仕事をしたくて、その費用が必要なら、周りに伝えて使えば良いと思います。」

「僕が、自分のコーヒー代を自分で出しているのは、趣味で高いコーヒー豆を買うからです。これは流石に、自腹で出そうって思っているだけで、好きでやっています」

「僕は、我慢しているわけではないし、羨ましい、ズルイとも思っていません。信頼しているし、それぐらいいいじゃないか?と思っています」

「もし、あなたが使いすぎだと感じているなら、本人に伝えてみてください。多分、本人なりに工夫しているだろうし、もし「確かに、使いすぎかも」と思えば、直すと思います」

このような対応をすることで、

問題に対してルールや、数値上の公平性を作って問題を回避するのではなく

問題を相互理解の良い機会として捉えること

トップダウンは存在せず、当事者で話し合うこと

人を信頼することからスタートすること

自分で改善していけることを信頼していること

など、さまざまなことが伝わっていきます。

問題が発生した時のアプローチ全体が重要

問題が発生した時の対応方法が、「ルールを作る」「一律禁止」などをすると、組織はメンバーを信頼していない、自分で考えることができない人として見ている文化を形成するかもしれません。あるいは、「何よりも同じ、均質が重要」というメッセージを送っていることになります。

ちなみに、これは公立の中学校に、よく見られるアプローチです。問題が発生したら、一律に禁止したり、ルールを追加します。私の息子が通う公立中学校では、

他の学年の階に行ってはいけない

他のクラスに入ってはいけない

というルールがあるそうです。

その結果、妹が忘れたお弁当を届けようとしても、渡せないらしく、誰もが使える靴箱近くで待ち伏せして、「君は1年4組か?そうか。じゃあこれを渡して欲しい」と頼むことがあるそうです。なんでも、忘れ物をすると、減点されていくルールだそうです。

とにかく、「問題が起こった時に、どんな行動をするか?」の蓄積が、文化を形成します。どれだけ取り繕っても、問題解決の方法が「本音」となって、組織のメンバーに周知されます。

まずは、あなたの組織、企業、コミュニティーで考えてみよう

あなたの組織では、問題が発生した時に、どのような解決をしていますか?それをしっかりと思い出し、分析すると「企業文化の本音」と言える特徴が現れると思います。

大学の同級生の話などを聞くと、以下のようなアプローチが見受けられます。

例えば、「ある人がしっかりと仕事をしない」と思われています。みな、遠回しにアプローチします。しかし、改善が見込めません。そこで上司に相談します。上司も、コンプライアンスや、さまざまな社内のルールにしたがって、やんわり伝える程度。

それでも改善されない場合は、新しいプロジェクトが始まる前に、その人を除いたプライベートグループメッセージで、あれこれ相談しあって、その人の仕事を決めておく。そして、どうやって、その人に働いてもらうか?を決めます。

そうやって、裏と表を分けて、社内政治をして物事を進めています。このような企業は多いようです。

つまりは、これこそが企業文化です。この企業は、表向きには「優しい企業」として見られていますが、裏ではしっかりとコミュケーションを取らず、建前と本音が分かれています。結果、ビジョンやミッションをトップが定義しても「建前」と思って捉えています。

さて、あなたの組織は、どんな解決方法を行い、どんな文化を創造していますか?是非、考えて見てください。

次回予告

以上のような仕組みを鑑みれば、組織文化を作るためのアプローチは、以下のようになります。

望む文化を明確にする

シミュレーションする

方針、ガイドラインを作る

実践の中で、何度も体現する

次回の記事で、詳しく説明します。

組織の中で働いていると、思い当たることが多い。

価値観の違う人にどのように意思疎通を図っていくのか、次回がとても興味深い